Il 5 aprile 2025 si è tenuto presso il Cinema Fulgor di Rimini l’evento “Parola ai Padri”, un incontro dedicato a esplorare le sfide e le opportunità della paternità contemporanea. Organizzato da Carlo Crudele, l’evento ha offerto uno spazio di confronto aperto e senza giudizi, coinvolgendo figure di spicco come Matteo Bussola, Daniele Novara, Luca Trapanese, Azzurra Rinaldi e Chiara Saraceno.

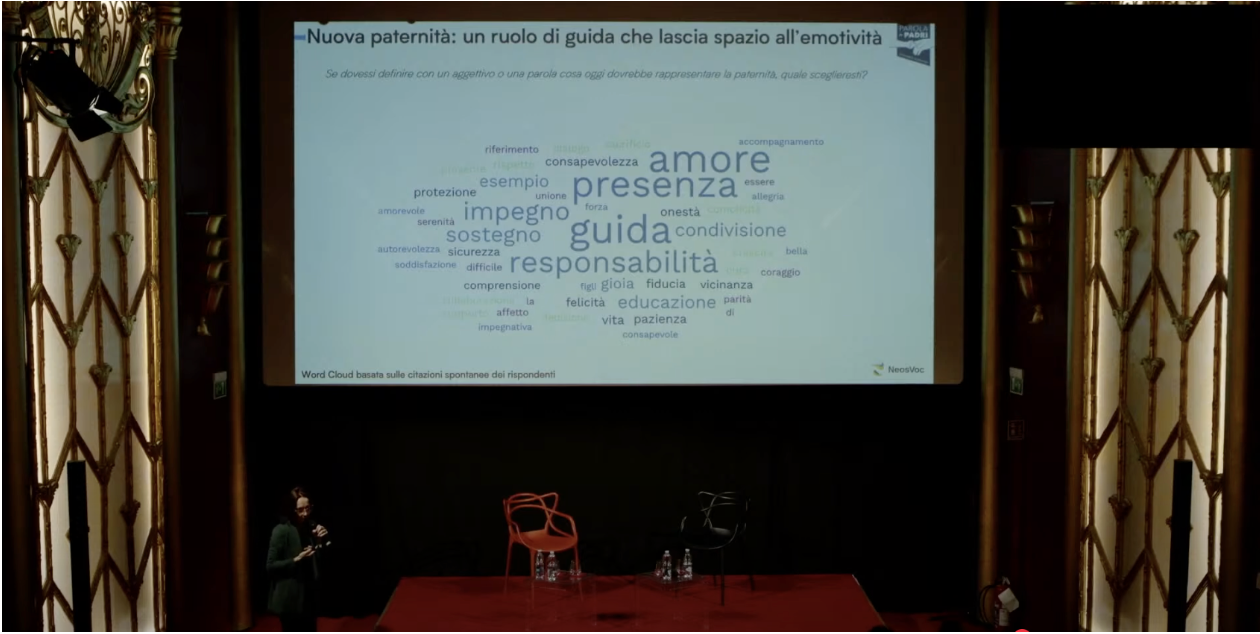

Durante la giornata, Alice Melpignano ha presentato la ricerca “Padri oggi, tra bisogni e nuove consapevolezze” realizzata da Neosvoc.

Cosa vuol dire essere padre oggi? È la domanda al centro della ricerca. Un’indagine su 1166 casi (733 padri e 433 madri), rappresentativi per macroarea geografica, con figli in età compresa tra 0 e 18 anni, che racconta una trasformazione culturale ancora in atto, ma già ricca di segnali chiari.

Una paternità in evoluzione

Se i dati rilevati sul campione sulla percezione della propria figura genitoriale di riferimento pongono in evidenza come, nel passato la figura paterna fosse spesso legata a dimensioni come severità, assenza e autorità, è possibile notare come i padri di si riconoscano (e vengano riconosciuti), invece, sempre più nei valori di cura, empatia, gioco, tolleranza e dialogo.

Il 75% dei padri ritiene, inoltre, che il tempo passato con i figli sia adeguato o più che adeguato, sebbene un significativo 25% vorrebbe poter dedicare più tempo, ma si scontra con i limiti imposti in primo luogo dal lavoro.

Il ruolo delle figlie femmine

Uno dei dati più interessanti riguarda i padri di figlie femmine: in loro, tutte le dimensioni dell’educazione (cura, impegno, pazienza, sostegno) risultano più marcate rispetto alla media. Per molti, la presenza di una figlia attiva un senso di responsabilità e protezione maggiore. Alcuni padri dichiarano esplicitamente di volerle “preparare meglio” a un mondo che percepiscono ancora più ostile verso le donne.

Continuità o rottura col passato?

Solo il 20,5% degli uomini intervistati afferma di aver dato continuità al modello educativo ricevuto. Il 61% lo adotta solo in parte, mentre un 17% lo ha del tutto rifiutato, spesso a causa di un passato familiare segnato da assenza, freddezza e indifferenza.

Dalla ricerca emergono almeno tre profili principali dei padri di oggi:

- I padri “in continuità” (20%)

Figli a loro volta di padri affettuosi e presenti, replicano un modello positivo già sperimentato. - I padri “in rottura” (17%)

Scelgono di cambiare completamente approccio educativo rispetto a quello ricevuto. Sono padri attenti alla socialità e al coinvolgimento attivo: cucinano con i figli, fanno shopping insieme, trascorrono più tempo fuori casa. - I padri “del gioco” (49,5%)

Non si riconoscono nel termine “mammo” (che giudicano fuorviante), ma si definiscono attraverso il concetto di gioco. Hanno tra i 40 e i 49 anni, non replicano i modelli ricevuti e credono nella totale interscambiabilità dei ruoli genitoriali.

Esiste poi un gruppo trasversale di padri chiamati “mammi” (termine controverso), che si caratterizzano per:

- Maggiore presenza nella gestione quotidiana dei figli

- Partecipazione ai corsi genitoriali, uscite serali, attività extrascolastiche

- Collaborazione attiva con le compagne

- Condivisione equa delle notti in bianco e della cura in caso di malattia dei figli

- Un 42,6% ha preso congedo parentale insieme alla compagna

Tuttavia, il 55% dei padri dichiara di non riconoscersi nel termine “mammo”, e molte madri lo considerano inadeguato o riduttivo.

La spinta delle donne

Il cambiamento verso una nuova paternità è sostenuto anche – e soprattutto – dalle donne. Sono spesso le compagne o ex compagne a riconoscere e valorizzare nei padri nuove funzioni affettive. Il gioco e la generosità, in particolare, vengono affidati in modo quasi esclusivo alla figura paterna. La madre non chiede più aiuto: chiede presenza piena.

Una sfida collettiva (non solo maschile)

Contrariamente a quanto si pensa, la nuova paternità non è una battaglia maschile, ma un’esigenza collettiva. Le donne desiderano condividere le responsabilità e i carichi mentali. E i padri rispondono, nella misura in cui trovano spazio per farlo.

L’equilibrio tra lavoro e famiglia, però, resta un ostacolo. Solo il 56% dei padri ha usufruito del congedo di paternità, anche se tra i “mammi” la percentuale sale a quasi il 60%. La pandemia ha avuto effetti positivi: il 50,3% dei padri afferma che il Covid ha portato miglioramenti nella relazione con i figli, nella divisione dei compiti domestici e nell’organizzazione familiare.

E ora?

Quello che emerge è una rivoluzione lenta, ma profonda. La figura del padre si sta spostando da un ruolo autoritario a una presenza affettiva, responsabile, concreta. Serve però un cambiamento anche nelle politiche pubbliche e nei contesti lavorativi: congedi retribuiti, maggiore flessibilità, sostegni concreti.

Forse, il primo passo è anche linguistico: smettere di usare termini ambigui come “mammo” e iniziare a chiamarli, semplicemente, papà. Perché, si sa, le parole sono importanti. E più spesso di quanto ci immaginiamo, generano cambiamenti.